|

�J�[�g���P�O�OE�j���[�g�����˖]�����@�@���e�ҁF

�V�O�i�X�q ���e���F2009/11/07(Sat) 18:02 No.4622 |

|

�K���N�}����A�F����A�����́B

���̂���A�ƂĂ����ꂢ�Ȍ��邪�����Ă��܂��B�T�����[�}���ᎋ�ϖ]�h�Ƃ��ẮA�d���ɉe�����Ȃ��悤�A�A�Q�O�̒Z���ԂɌ��ʂ��ϖ]����̂�����Ƃ̏�Ԃł��B�ł��A���͉��x���Ă����O���܂���ˁB

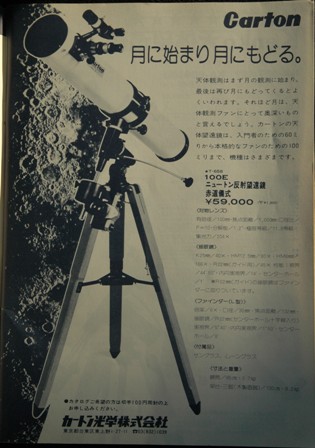

���āA����́A�J�[�g��100E�^10�Z���`���˖]�������Љ���Ă��������܂��B���T�C�N���V���b�v����~�o���āA�����悻�̃��X�g�A�����Ă݂܂����B

���̖]�����́A�V���K�C�h�̍L���Ɂu���Ɏn�܂���ɂ��ǂ�v�Ƃ���L���b�`�t���[�Y�ƂƂ��ɏo�Ă����̂���ۓI�ł����B

���ۂɔ`���Ă݂�ƁAF10�̒��œ_�̂��߂��A�ꖡ�̂����V���[�v�Ȍ������ł��B�t�@�C���_�[�ɓV���v���Y����������Ă���̂������ł����A����́A�g�����肪�ǂ��Ȃ��ł��B

�ڊᕔ�́A��i�����o���^�ƂȂ��Ă��āA�ƂĂ��Â��Ă��܂��B

�O�r��A�ԓ��V�̃f�U�C���̓J�[�g���炵���X�}�[�g�ł����ł��ˁB

�L���͓V���K�C�h1976�N8�����Ɍf�ڂ��ꂽ���̂ł��B

|

|

|

Re: �J�[�g���P�O�OE�j���[�g�����˖]�����@�@

�K���N�}�i�Ǘ��l�j - 2009/11/07(Sat) 19:49 No.4624 |

|

|

�m���ɁA�t�@�C���_�[�́H�ł����A�X�^�C���͍ō��ł��B�����~�����ł����A�܂�����܂���B

�@���̂悤�ɗ~�����Ǝv���Ă������������悤�ŁA���܂Ɍ��郄�t�I�N�̏o�����Ȃ��Ȃ��P���~�ȉ��ɂȂ�܂���B

�A�܂����ł��B |

|

|

Re: �J�[�g���P�O�OE�j���[�g�����˖]�����@�@

�V�O�i�X�q - 2009/11/07(Sat) 23:58 No.4628 |

|

�K���N�}����A���X���肪�Ƃ��������܂��B

���̃J�[�g��10�Z���`���˂ł����A�u�V�̖]�����̂��ׂ�1977�N�Łv�́u���[�J�[�����E���ߖ��@�v���ɂ́A�u�S���̈�ʂ̃��[�U�[�̕�����у��j�^�[�̕��X�̎��ۂ̑̌�����o���ӌ����\���Ɏ�����A�ϑ��҃T�C�h�ɗ����Đv�����v�ƋL����Ă��܂��BL���^�̃t�@�C���_�[�����������o�܂ō̗p���ꂽ�̂ł��傤���B�m���ɁA1970�N��O���̓V���K�C�h�����Ă݂�ƁA�J�[�g�����w�́A�V���K�C�h�œǏ�����̐��i�ɔ��f������Ƃ��āA���j�^�[��W������M�S�ɍs���Ă������Ƃ��킩��܂��B

���āA���̖]�����̂��̂ق��̓����_�����Ă݂�ƁA�ԓ��V�ɋɎ��̈ܓx�����X�N�����[�����邱�ƂƁA�o�����X�E�G�C�g�ɃJ�������t���_�䂪���邱�Ƃ��������܂��B

�J�[�g���U�Z���`���܂ɗp�����Ă���ԓ��V�́A����Ɠ��^�ł����ܓx�����X�N�����[�͂���܂���B�܂��A�o�����X�E�G�C�g�ɃJ�������t���_�䂪����̂��A���̌^�����̂悤�ł��B

�o�����X�E�G�C�g�͒����̌^����ʂɍ��K�v������A�R�X�g�����������Ǝv���܂��B�g���₷���Ƃ͂������A�o�����X�E�G�C�g�ɓˋN��������悤�Ȋ����ŁA�������Ď����^�ԂƂ����ז��ɂȂ�܂��B�ǂ����āA���̂悤�Ȑv�ɂ����̂��u?�v�ł��B

�ʐ^�́A���̋@��̓���(��)�ł���t�@�C���_�[�����Ɖˑ䕔���̃A�b�v�ł��B

|

|

|

Re: �J�[�g���P�O�OE�j���[�g�����˖]�����@�@

�K���N�}�i�Ǘ��l�j - 2009/11/12(Thu) 22:29 No.4640 |

|

|

�@�������̃o�����X�E�F�[�g�͊o��������܂��B�f�l�ڂɂ��g���ɂ������ȃA���O���t�@�C���_�[�ƃX�^�C���悢�ԓ��V�A������Ɩڂ������E�F�[�g�_��B�J�[�g��100E�̃X�^�C���ł��ˁ`�B

�����A���̉_����t�̂悤�ȏd���͍̂ڂ��ɂ��������ł��傤�ˁB�o�����X���Ƃ��A�E�F�[�g�Œ�l�W�Ȃ͎�ōi�߂����炢�ł́A�J�����̏d���ɕ����ĉ���Ă��܂������ł��B

�ԓ��V�̃^�[���o�b�N���͊o���Ă���܂���ł����B�����ł��ˁB�܂��܂��~�����Ȃ�܂����B |

|

|

Re: �J�[�g���P�O�OE�j���[�g�����˖]�����@�@

�� - 2010/01/12(Tue) 16:10 No.4843 |

|

�v�ɂ���������҂��炨�������܂��B

�܂��A�k�^�t�@�C���_�[����B

���{�̔��˖]�����̐ڊᕔ����уt�@�C���_�[�͊J��������݂ĂقƂ�ljE���ɕt���Ă��܂�(�C�O�͍���������)

�w�ǂ̐l�͍��ڂ������ځH(�Ƃ肠�������̏ꍇ��)�ŁA�]���̒����^�̃t�@�C���_�[�͔`���炢�Ɗw���̍�����v���Ă��܂����B

(���ɓ~�͂ق����₽�����`)

�����Œ��p�v���Y����������邱�Ƃ��v�������Ƃ�����ł��B

�`�������Ɛ��̕������Ⴄ�̂œ������ɂ����Ƃ����ᔻ�͑�������܂����B

�j���[�g�����ł�����A�ڊᕔ�Ɠ����Ȃ�ł����ˁB

����͓����̏\��������G�b�`���O���̃Z���^�[�z�[���\�����ɂȂ��Ă����͂��ł�(�傫�ȉ~�͊ȈՋɎ����킹�p)

�Ɏ��̃^�[���o�b�N���͋����ƃo�����X�E�G�C�g���d���Ȃ������A�����������₷���H(�P�ɍ��������o������)�ɁA�P�O�O�d�݂̂ɕt���Ă��܂��B

���̋��ܖ]�����͂W�o�̃{���g�ʼn����^�C�v�B

���̃}�E���g�����ꂽ�����́A�ܓx���߂͕t���ĂȂ��A�Ɏ��̂P�Q�o�̃i�b�g���ɂ߂�Ƃ����Ȃ�Ɏ������ӂ͂������Ⴂ�܂����B

�Ō�Ɏl���̈�̃l�W�t���o�����X�E�G�C�g�B

�ڊᕔ�ɃJ������t��������z�肵�A�����̂��̃N���X�Ƃ��Ă͈ٗl�ɑ傫���ďd���������ł��B

�����o���h�ɉ_������t������A�o�����X�E�G�C�g�ɂ����ق����o�����X�I�ɗD�ʂ��낤�Ƃ����l���ł���

�؋r�͓����̂��̃N���X�Ƃ��Ă͉���I�ȂP�{���ł��B

�����ł�����݂����Ȃ��������Ƃ��������₩�Ȓ�R�ł��B

���Ȃ݂ɁA�X�[�p�[�m�o�̍�������̒����@�\�����ЂƑS������Ă������Ƃ������m�ł����H |

|

|

Re: �J�[�g���P�O�OE�j���[�g�����˖]�����@�@

���� - 2010/01/12(Tue) 17:58 No.4844 |

|

|

�V�O�i�X�q����̎ʐ^���Ȃ���A�r�͂ǂ��Ȃ��Ă�낤�A�L�k���Ȃ��̂��ȁH��

�v���Ă܂�������{�r�Ȃ�ł��ˁB

��L�k�ؐ��r���ƁA���t�^�C�v�������ɂȂ������ł����A����A�����ł��˂��B

�T�~�R�������炢�̑����ł��傤���H |

|

|

Re: �J�[�g���P�O�OE�j���[�g�����˖]�����@�@

�V�O�i�X�q - 2010/01/23(Sat) 17:48 No.4858 |

|

��������A�O�r�̑����A���ۂɑ����Ă݂܂����B

�ˑ�ڍ�������5�Z���`���炢�̈ʒu�ŁA58�~���~29�~���ł����B

���̓����A10�Z���`���ːԓ��V�ł́A�^�J�n�V1�^��r�N�Z���̃|�����XR���A���L�k�̈�{���ł����ˁB

�ۂ���A�ڂ������X���肪�Ƃ��������܂��B�v�҂Ɍg��ꂽ���̂��b���f���āA���k�ł��B

�m���ɁA�j���[�g�����ł́A�t�@�C���_�[��`���ہA�z�b�y���₽�����Ƃ�����܂��ˁB(�Ă͋C�����悩�����肵�܂����c)�B

����L�^�t�@�C�_�[�̂������́A�������Ƃ����܂����A���f�������܂Ŋт���Ă��܂��B

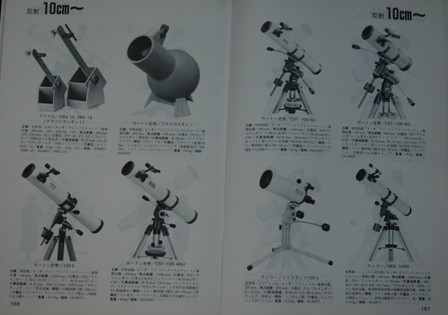

�Y�t�̎ʐ^�́A�V�̖]�����̂��ׂ�1993�N�łł����A�J�[�g������10�Z���`���˂́A100E���͂��߂Ƃ���4��ނ��f�ڂ���Ă��܂��B

��������AL�^�t�@�C���_�[�ł��B

������1995�N�łɂ́A100E�͌f�ڂ���Ă��܂���̂ŁA���̂����肪�ŏI���f���Ƃ������Ƃł��傤���B

�ł��A����100E�͒������f���ł����ˁB�r���A�t�@�C���_�[�̒�����3�_������XY���ɉ��ǂ���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B

���̒����@�́A�ǂ��������̂ł��傤���A�킩��܂���B

���ꂩ��A�ԓ��V�ł����A�Q�l�܂łɃJ�[�g��6�Z���`���ܗp�̐V���̎ʐ^��Y�t���܂��B�������^�ŁA���V�^�ł��B

�V�^�͋Ɏ������{���g���lj�����Ă��܂��̂ŁA�{���g���ɂ߂��Ƃ��́u�������v�̐S�z���Ȃ��Ȃ�܂����B���̂ق��A�Ԉ܁A�Ԍo�ڐ��̎w�W������Ă܂��B

���������A�ׂ����Ƃ���ɉ��ǂ��������Ă��邱�Ƃ���A�J�[�g�����ǐS�I�ȃ��[�J�[�ł��邱�Ƃ�������܂��B

���������Ȃ��A100E�̐ԓ��V�́A�͂��߂���^�[���o�b�N�����������̂ŁA�u�������v�̐S�z�͂���܂���ł������A���ʎd�l�Ƃ��������āA������ƍ����Ɍ����܂��ˁB

|

|

|

Re: �J�[�g���P�O�OE�j���[�g�����˖]�����@�@

���� - 2010/01/24(Sun) 13:15 No.4859 |

|

�V�O�i�XR����A�������肪�Ƃ��������܂��I

>�ˑ�ڍ�������5�Z���`���炢�̈ʒu�ŁA58�~���~29�~���ł����B

�����B�茳�ɂ���A�s�g���ނ��R�O�������B��甍���]�T������܂��ˁi��j

�ڈ��Ƃ��ĎQ�l�ɂ����Ă��������܂��ł��B���ӂł��B

�������Ō�̎ʐ^�B���Ɛł��ꂾ����ۈႤ�Ȃ�āc�B

�\���b�h�J���[�̔��E�˂��ݐF�̐ԓ��V�������������ł����A�������������B |

|

|